伝統的な形式から新しい選択肢まで

知っておきたい、

お墓の種類と選び方

ひと昔前まで、お墓といえば、家系で継承していく墓石を建てるのが一般的でした。しかし、少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの多様化、ペット愛好家の増大などが進む中、お墓に対する考え方も大きく変化しています。そこで今回は、多様化するお墓の種類や、新しい供養の形について詳しく解説していきます。

お墓の種類や納骨のスタイルを紹介

まずは、従来のスタイルである墓石から樹木葬や海洋散骨などの新しいスタイルまで、多様なお墓の種類をご紹介します。

一般墓

一般墓は、墓石を建てて先祖代々受け継ぐ伝統的なスタイルのお墓です。広く普及している形なので、親族や参拝者にとって馴染みや安心感があります。また、後ほど紹介するように、デザインの選択肢が豊富で、和型の墓石だけでなく、洋型の墓石や個性的なデザイン墓石も選ぶことができます。

一度購入すれば代々お墓を使用することができますが、承継者が途絶えた場合は無縁墓となる問題があり、その場合墓地や霊園と、墓地内などにある合葬墓に埋葬される契約となっているのが一般的です。

以下のお墓は、寺院や霊園が建設し販売するが、お墓の管理などは事業者が行うスタイルのものです。

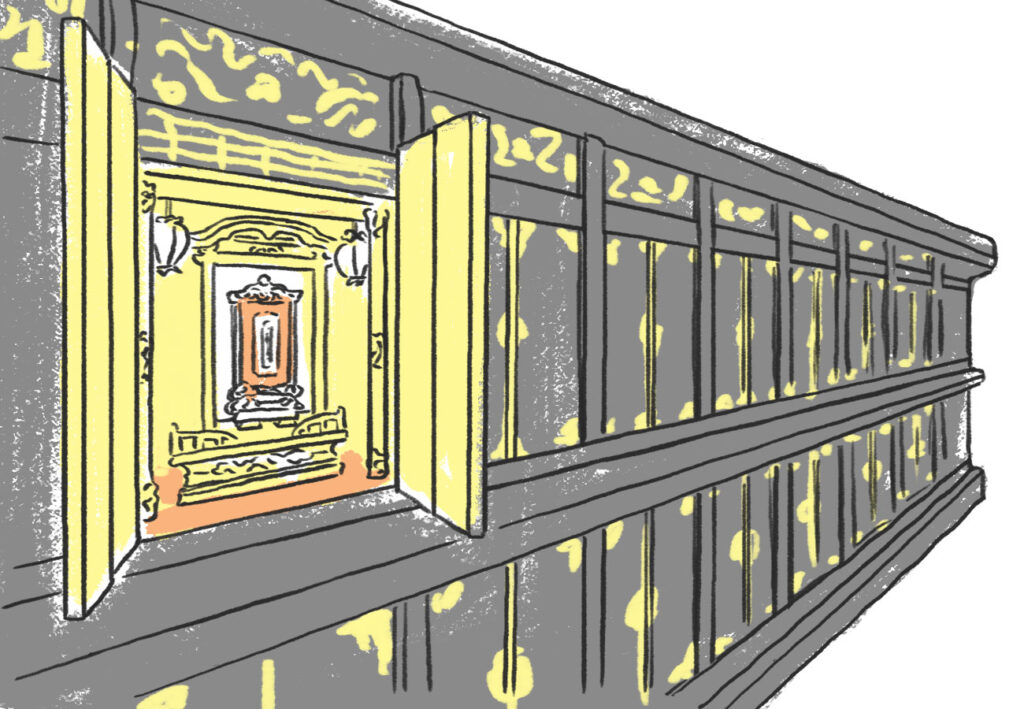

納骨堂

納骨堂とは、建物の中に個別のスペースを設けて遺骨を安置する施設のことを指します。 屋外に墓石を建てないことから墓石の清掃や草むしりなどが必要ないことや、天候に左右されることなくお参りできるので人気を集めています。

個人、夫婦、家族など、さまざまな単位で遺骨を預けることができるのも特徴です。また、ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など、さまざまなタイプの納骨堂が存在します。

永代供養墓

寺院や霊園が遺族にかわって先祖の供養とお墓の管理を行ってくれるお墓です。そのため、後継ぎのいない人でも安心してお墓を持つことができます。また、子どもに負担をかけたくない人もこのスタイルを選択しています。なお、永代供養墓の場合も一定期間を超すと合祀されるのが一般的です。

遺骨の安置方法や埋葬方法は主に3つあります。個別の墓石や納骨堂など、他の遺骨と区別された専用のスペースに置く個別安置型。複数の遺骨をまとめて共同の墓石や納骨堂などに安置する集合安置型。他人の遺骨と一緒に故人の遺骨が納骨される合祀型です。

共同墓

他人同士の遺骨をまとめて埋葬するお墓のことです。個別に墓石を建てることはなく、大きなモニュメントや供養塔に遺骨を合祀します。墓石代がかからないため、他の形式のお墓に比べて費用が安い傾向があり、後継者がいない人でも利用できます。

多くの場合、他の方の遺骨と混ぜて埋葬するので、それに抵抗がある場合には向きません。一度合祀すると、遺骨を取り出すことは物理的に不可能ということです。

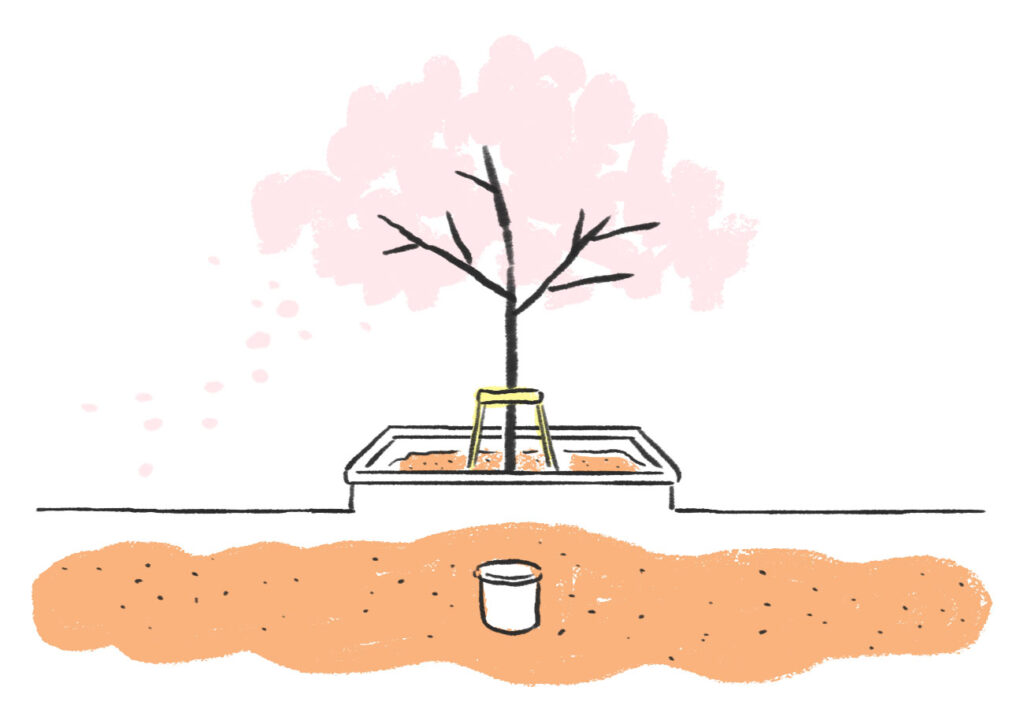

樹木葬(自然葬)

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木をシンボルにしたお墓のこと。墓石を建てる必要がないため、環境に優しく近年注目されています。緑や花にかこまれた空間なので、墓地のような暗いイメージが少ないです。

遺骨は、シンボルツリーの周りの土の中に直接埋葬されたり、専用の埋葬容器に納められたりします。共同墓と同様、後で遺骨を取り出すことはできません。

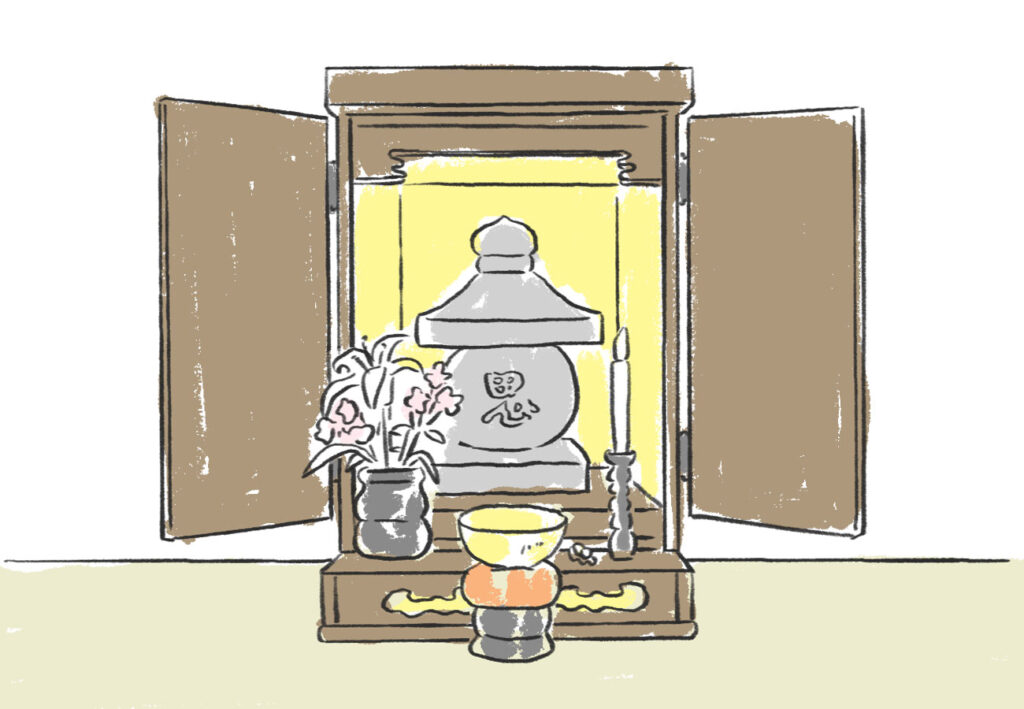

自宅墓

自宅に設置するお墓のことです。家にお墓があることから、いつでも故人を身近に感じながら供養することができます。

従来のお墓とは異なり、室内に置くことができるコンパクトなサイズにデザインされています。また、伝統的な仏壇のようなデザインから、モダンなデザインまで、さまざまなデザインがあります。

散骨

散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にし、海や山、空などの自然のある場所や、故人の好きだった場所に撒く埋葬方法です。お墓は作らないため、その管理運営や相続は発生しません。

一部の地域では条例で規制されている場合があり、どこの地域でも散骨ができるということではありませんので、事前に事業者に確認しましょう。また、海での散骨は、海岸から一定の距離を離れた場所で行う必要があります。

宇宙葬

宇宙葬とは、故人の遺骨の一部をカプセルに納め、ロケットで宇宙空間に打ち上げるという、新しい埋葬方法です。人口衛星に搭載したり、月面まで運んだりと、さまざまなプランが用意されています。散骨の一種ということができます。

誰と一緒に入るのか、

何と一緒に入るのかによって、

さまざまな種類と呼び方がある

ここからは、誰と一緒に入るのかという視点から、お墓の種類と呼び方を詳しく解説していきます。

家墓

家墓とは、先祖代々一族の遺骨を納めてきた伝統的なお墓のことを言います。「先祖代々墓」や「累代墓(るいだいぼ)」とも呼ばれています。

両家墓

夫婦の家系の先祖代々墓を一つにまとめたお墓のことです。それぞれの実家のお墓を管理するのは時間的にも経済的にも大きな負担となるため、一つにまとめるというものです。

宗旨宗派が異なる場合は、それを問わない霊園や墓地を選ぶ必要があります。

個人墓

個人墓とは、その名の通り、一人で使用するお墓のことです。お墓は家族や親族で共有するのが一般的でしたが、ライフスタイルの多様化に伴い、自分だけのお墓を求める人が増えています。コンパクトなお墓の、タイプが多くその分費用も安く収まることがあります。

夫婦墓

夫婦ふたりだけで入るお墓のことです。そのため、子どもや親、親族は基本的に納骨されません。「子どもへの負担を軽減したい」、「実家のお墓に入りたくない」、「夫婦だけの絆を大切にしたい」などの理由から選ばれています。

なお、個人墓や夫婦墓については、継承者を誰にまかせるのかという問題もあります。

ペットと一緒に入れる墓

ペットと一緒に入れるお墓もでてきています。大切な家族の一員であるペットと共に眠りたいという願いを叶えることができます。

ペットも一緒にお墓に入ることで、お墓参りの場所が分散せず一度に供養できるというのもメリットです。

さまざまなお墓の形を紹介

墓石の形はさまざまで、最近では個性的なデザインのお墓も増えています。どのような形があるのかご紹介します。

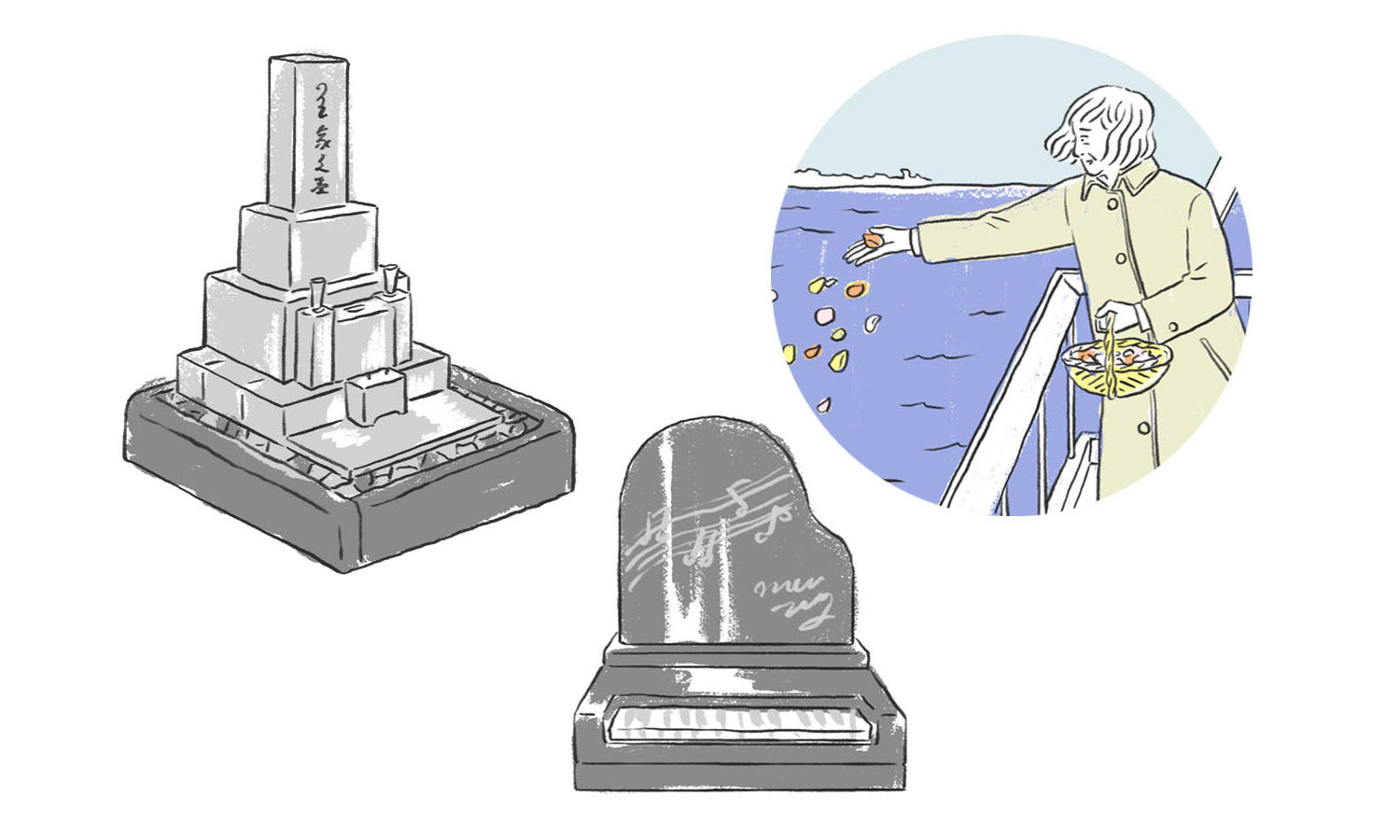

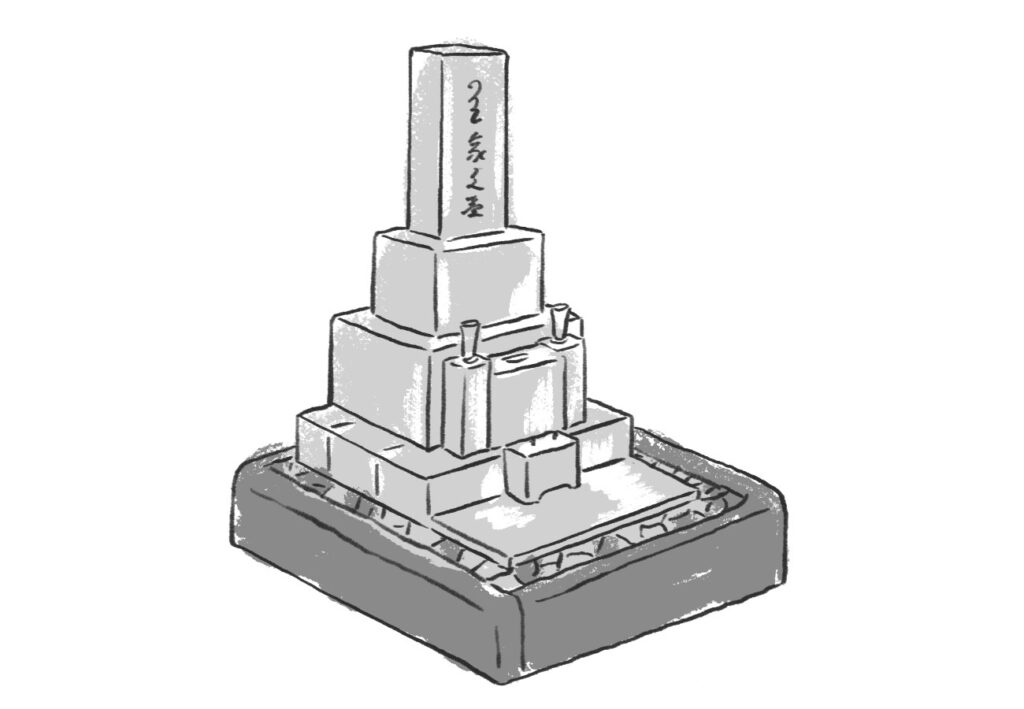

和型墓石

現在でも多くの墓地で目にすることができる伝統的な墓石のスタイルです。複数の石材を積み重ねた構造が特徴です。

現代の和型墓石で最も一般的なのは、「三段墓」と呼ばれるスタイル。これは、二段重ねの石の上に、棹石と呼ばれる縦長の石を据えた構造のものです。他にも、五つの輪を重ねた形の「五輪塔」、供養塔として建立されることが多い「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」などがあります。

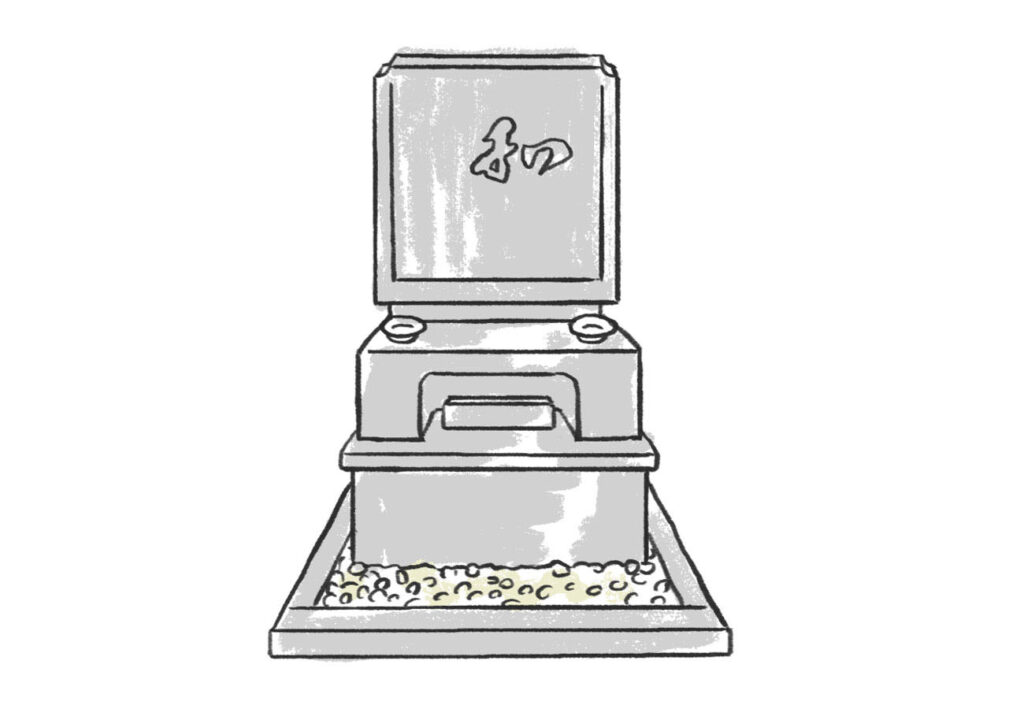

洋型墓石

横長で高さが低く、シンプルなデザインが多いです。形やデザインに明確な決まりがないので、故人が好きだった言葉や文字を刻んだり、石材の種類や色などを自由に組み合わせたりすることができます。

デザイン墓

従来の墓石の概念にとらわれず、自由な発想とデザインで故人の個性を表現したお墓のことです。趣味や職業、好きなものなどをモチーフに、世界に一つだけのお墓を創り上げることができます。

墓地や霊園の種類を紹介

お墓を建てる場所としては、一般的に「墓地」と「霊園」がありますが、その中にもさまざまな種類があります。

公営霊園

都道府県や市町村などの自治体が運営している霊園です。宗旨・宗派は問われず、永代使用料や管理費が安い傾向があります。また、人気の霊園は抽選になる場合があります。

民営霊園

宗教法人や民間企業が運営している霊園で、これも宗旨・宗派が問われない場合が多いです。施設やサービスが充実しており、バリアフリー設計や、法要施設、休憩スペースなどが完備されている霊園もあります。お墓の購入や工事は指定の石材店に依頼することになっている場合が多くあります。

寺院墓地

お寺が管理する墓地で、寺院の境内や隣接地に設けられています。特定の宗教・宗派の寺院が運営しているため、その寺院の檀家になることが必要です。

まとめ

お墓に対する考え方が大きく変わってきている昨今。従来のお墓という固定概念にとらわれず、家族や親族の考え、故人の意向などを考慮して、どの選択が最適なのか、柔軟に考えていきましょう。