いつ行くのが正解?持ち物や服装は?

【春のお彼岸】

お墓参りの準備とマナー

徹底ガイド

「暑さ寒さも彼岸まで」とは言いますが、春のお彼岸はいつからいつまでなのか、お墓参りには何を持っていけばいいのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか?この記事では、2025年の春のお彼岸期間や由来、準備すること、お墓参りの手順やマナーまで詳しく解説します。

2025年春のお彼岸はいつからいつまで?

2025年の春のお彼岸は、3月17日(月)から3月23日(日)までの7日間です。春のお彼岸は、「春分の日」を中日(ちゅうにち)として、その前後3日間の計7日間とされています。

なお、初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸明け」と言います。

お彼岸とは?意味や由来をご紹介

お彼岸は、春分の日と秋分の日をそれぞれ中日として、前後3日間を入れた7日間の期間をいいます。この期間は、故人やご先祖様を供養し感謝の気持ちを伝える大切な時期とされています。仏教の世界では、私たちが生きる現世を「此岸(しがん)」、悟りの世界を「彼岸(ひがん)」と呼びます。お彼岸は、彼岸にいるご先祖様を供養することで、自らの心も浄化し彼岸の世界に近づこうとする期間とも言えるでしょう。

お彼岸の過ごし方をチェック

お彼岸の過ごし方として一般的なのは、お墓参りや仏壇のお手入れ、法要などを行うことです。家族や親族が集まり、故人を偲ぶ大切な機会となっています。菩提寺がある場合は彼岸会(ひがんえ)に参加し、供養を執り行う場合もあります。

また、お彼岸といえば、お供え物の定番として餅や団子がありますが、特に餅については春に咲く牡丹の花にちなんで、この時期には「ぼたもち」と呼ばれています。ちなみに、秋のお彼岸にお供えする餅は「おはぎ」で、秋に花が咲く「萩(はぎ)」が由来です。お彼岸の時期に合わせて呼び名が変わるのも、なかなか趣深いものです。

お墓参りの持ち物を確認

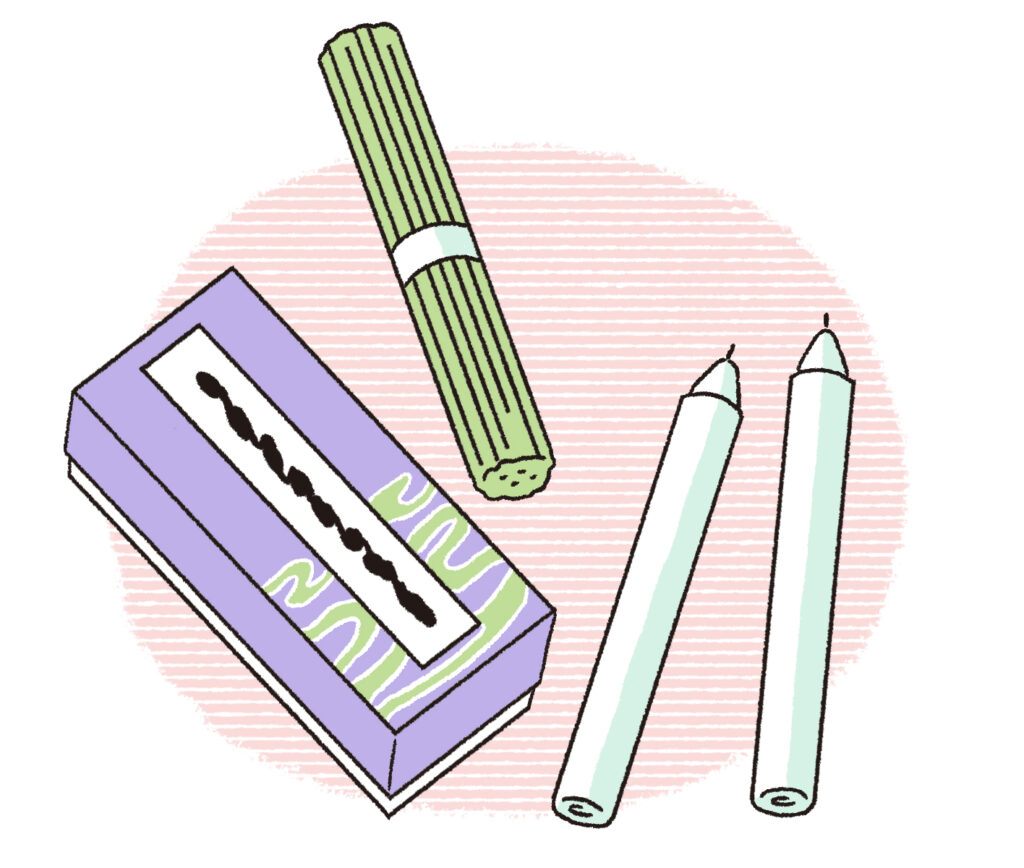

お線香・ろうそく

お線香やろうそくは、お墓参りにかかせない持ち物です。

数珠

お墓の前で合掌する際、数珠を手にかけなくても問題はありません。ただし、お墓参りの正式なマナーとしては、数珠を持参するのが良いとされています。宗派によっては、数珠の持ち方や扱い方に作法があるので確認しておくと安心です。

お花

お彼岸の定番のお花としては、菊やユリが挙げられますが、季節の旬のお花をお供えするのもおすすめです。春のお彼岸であれば、キンセンカ、マーガレット、ストック、フリージアなどが良いでしょう。母の日が近い時期なのでカーネーションをお供えするのもおすすめです。

なお、彼岸花という花がありますが、この花の花、茎、葉、球根など全ての部位に毒があり、誤って食べると彼岸に行くことになるという意味が込められているともいえます。以前は、埋葬されたご遺体をネズミやモグラから守るために多くの墓地で植えられました。

お供え物

ぼたもちの他、故人が好きだった食べ物や飲み物も、お供え物としてよく選ばれます。

火を付ける道具

ライターやマッチなどの着火器具を持参しましょう。

掃除用具

手を保護する軍手、お墓を水拭きするための雑巾やスポンジ、細かい掃除に役立つ歯ブラシ、お墓の周りの雑草を切るための剪定用ハサミ、ゴミ袋などを準備しましょう。タオルは水拭き用と乾拭き用の2枚以上用意すると掃除がしやすいです。

硬いたわしや洗剤を使うと、墓石が傷つく可能性がありますので避けるのが無難です。

手桶、柄杓(ひしゃく)

お墓の掃除や、花立てに水を入れる際に使用します。墓地に備え付けられている場合もあるので事前に確認しておくと良いでしょう。

お墓参りの服装を確認

お墓参りに行く際は、かしこまった服装である必要はありません。ただし、故人やご先祖様を偲ぶ場ですので、清潔感があり落ち着いた服装を選びましょう。色合いで言うと、黒、グレー、ネイビーなど、シンプルで落ち着いた色合いの服装が適しています。派手な色や柄物は避けるのが無難です。

また、肌の露出は控えめにしましょう。お墓の掃除や移動などで動き回ることが多いため、動きやすい服装を選ぶのがおすすめです。

墓参りの手順やマナーをチェック

- 寺院墓地の場合は、本堂にお参りした後にお墓へ

まず本堂に行き、ご本尊様にお参りしてからお墓へ向かいましょう。 - 墓石を掃除する

柄杓できれいな水をかけ清めてから、上から下へ水洗いするのが基本です。墓石の文字が彫刻されている細かい部分は、歯ブラシなどで優しくこすって汚れを落とします。お墓の掃除を終えたら、手桶にきれいな水を汲み、柄杓で墓石に水をかけましょう。この水をかけることを「水手向け(みずたむけ)」と言い、仏に水をささげるという意味があります。 - お花やお供え物を添える。

花立にきれいな水を入れ、お花を供えましょう。お供え物は、直接お墓に供えるのは失礼にあたるので半紙や懐紙などを敷きましょう。 - お線香をあげ、合掌する

合掌の際、数珠を持っている場合は手にかけてお参りをしましょう。 - お参りが終わったらお供え物は持ち帰る

ご先祖様との穏やかな時間を過ごした後は、お供え物は基本的に持ち帰りましょう。お墓に放置しておくと、動物に荒らされる原因になるためです。持ち帰って自宅でいただきましょう。

お彼岸期間に

やってはいけないことはある?

この期間に「やってはいけないこと」というものは、特にありません。ただし、忙しくなることを理由にお祝いごとは避ける人もいます。バタバタしそうであればお祝いごとの時期をずらすなど、周囲への配慮をしても良いでしょう。

まとめ

お彼岸は、故人とご先祖様を供養し感謝の気持ちを伝える大切な期間です。この記事を参考に準備をしっかり行い、お墓参りなどをして心穏やかなお彼岸をお過ごしください。