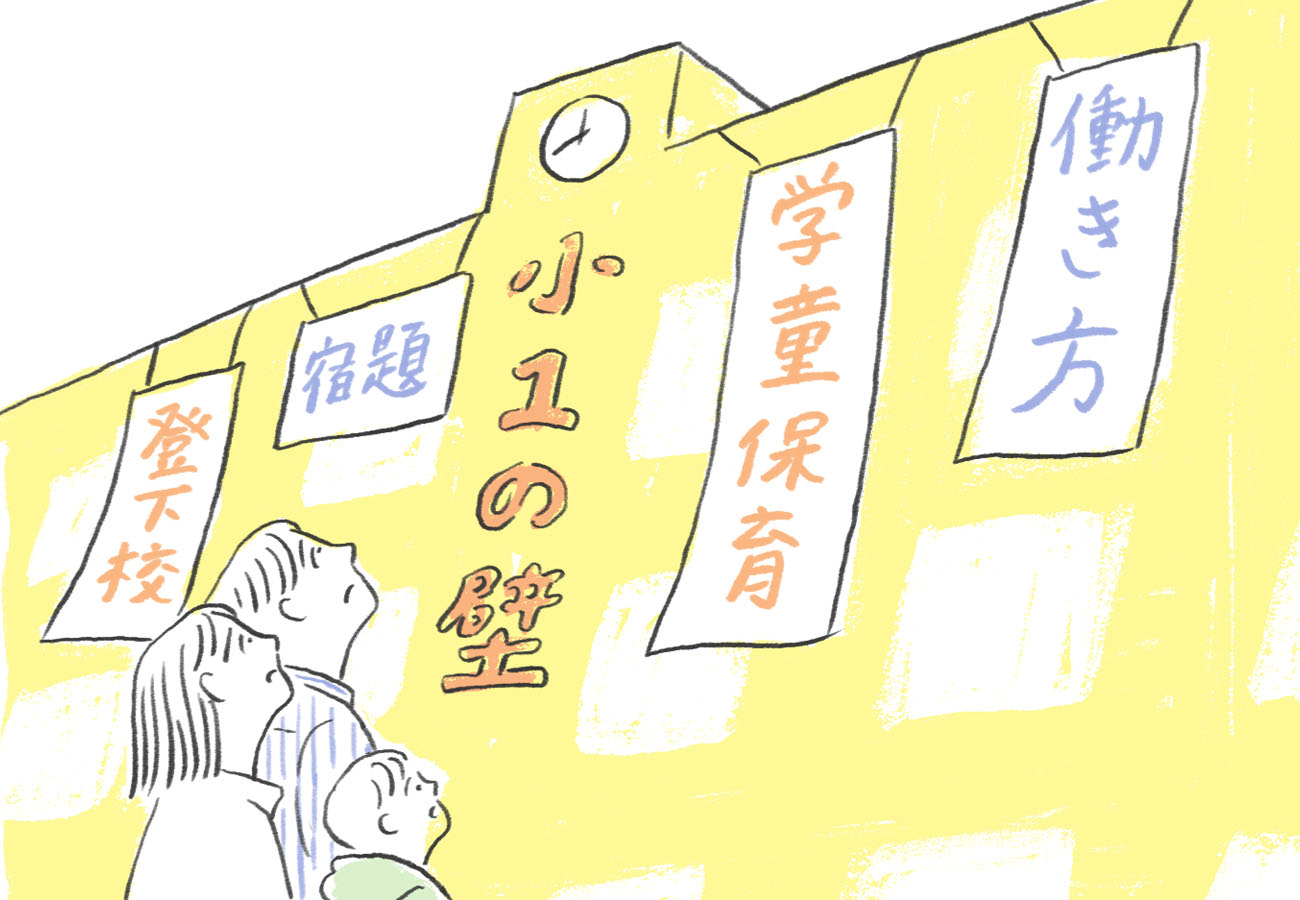

もう怖くない!

小1の壁をスムーズに乗り越えるための

完全ガイド

小学校入学は、子どもの成長を感じる素晴らしい機会です。しかし同時に「小1の壁」という言葉に代表されるように、乗り越えなければいけない課題も存在します。この記事では、小1の壁を乗り越え、子どもと保護者がスムーズに新しい生活をスタートできる方法を紹介します。

小1の壁とは?

小1の壁とは、子どもが小学校に入学するタイミングで、子ども自身や子どもを持つ親、特に共働き家庭が直面する仕事と育児の両立が困難になる状況を言います。保育園から小学校への移行は、子どもの生活環境に大きな変化をもたらします。例えば、小学校の在校時間は保育園の預かり時間と比較して短かくなり、特に放課後の時間を子どもたちにどのように過ごしてもらうかが課題となります。また、保護者が参加しなければならない学校行事や活動が増加するため、仕事との両立が難しくなるケースが多く見られます。他にも、長期休暇の時間を子どもたちがどのように過ごすかなど、さまざまな問題が出てきます。

どうして小1の壁が起こるの?

〜子ども側の原因〜

生活リズムに変化が起こるから

小学校に入学すると、保育園時代とは異なる生活リズムが始まります。一般的には登校時間が遅くなりますが、授業時間は長くなります。そのため、生活リズムの変化に対応できず、朝起きるのがつらかったり日中の授業中に眠くなったりしてしまう可能性があります。

新しい環境になるから

小学校に入学すると、今までとは全く違う環境での生活が始まります。環境の変化に敏感な子どもは、ストレスから体調を崩しやすくなるかもしれません。特に、人見知りや引っ込み思案な場合は、なかなか馴染めなかったり友達や先生との関係づくりに時間がかかったりするかもしれません。

新しい友達との出会いは楽しいこともある一方、友達関係がうまくいかず孤立してしまう可能性も考えられます。また、いじめなどのトラブルが発生することも考えられます。

勉強の難易度が上がるから

幼稚園や保育園と比べて学習項目が格段に増え、内容の難易度も上がります。そのため、授業についていけなくなったり、宿題に苦労したりする子どもが出てきます。

小学校では基本的に45分間授業に集中することが求められます。長時間座って授業を受けることに慣れていないので、集中力が続かず学習についていけなくなることもあるでしょう。

一人で過ごす不安があるから

一人で登下校をするようになり、今まで保護者と一緒に登園・降園していたお子さんにとっては不安を感じる可能性が高いでしょう。また、共働きの家庭では、保護者が仕事から帰宅するまで子ども一人で留守番をしなければならないケースも出てきます。一人で過ごすことに慣れていないお子さんは、心細さを感じるでしょう。

これらの要因の一つ、または複数が重なって不登校というようなことに繋がることも懸念されます。

どうして小1の壁が起こるの?

〜親側の原因〜

登下校の時間が変わるから

小学校に入ると、登校時間が今までよりも遅くなることが一般的です。そのため、これに合わせようとすると出勤時間との兼ね合いで出社時間を調整したり、場合によっては雇用形態の見直しを検討する必要が出てくるかもしれません。

学校行事が多いから

授業参観や保護者会、PTA活動など、保護者の参加が求められる行事が多くなります。しかも、これらの行事は平日に実施されることが多いため、仕事の調整が必要になるケースが少なくありません。場合によっては、仕事を休んだり早退したりする必要も出てくるでしょう。

長期休暇があるから

小学校では、夏休みや冬休みといった長期休暇があります。これらの期間中は、学童保育を利用しても給食がないため毎日お弁当を用意する必要があり、保護者にとって負担になる可能性があります。

宿題があるから

小学校では宿題があり、内容もどんどん難しくなります。保護者は子どもの宿題を見てあげたり、サポートしたりする必要が出てきます。

学童保育の時間が短いから

学童保育の預かり時間が保育園よりも短くなるのが一般的です。多くの場合、18時頃には閉所してしまうため、残業が多い保護者の方はお迎えに間に合わない可能性があります。

小1の壁を乗り越えるには

どうすればいい?

新たに学童保育を検討する

子どもと保護者のニーズに合った学童保育を検討してみましょう。公立の学童保育だけでなく、民間の学童保育も選択肢に入れると良いでしょう。民間の学童保育の中には、預かり時間が長く、学習サポートや習い事など、充実したプログラムを提供しているところもあります。

地域や行政のサポートを受ける

地域や行政のサポートを積極的に活用しましょう。例えば、ファミリーサポートセンターでは、子どもの送迎や預かりなど、必要な時にサポートを受けられます。また、地域の子育て支援サービスでは、子育てに関する相談や親同士の交流会などを開催している場合があります。

子育て支援の民間サービスを検討する

シッターサービスや家事代行サービスなど、民間のサービスを利用することも小1の壁を乗り越えるための有効な手段です。シッターサービスでは、お子さんの送迎や預かり、宿題のサポートを受けることができます。家事代行サービスでは、掃除や洗濯、料理など、家事全般を依頼できます。費用はかかりますが、保護者の方の負担を軽減できるでしょう。

働き方を見直す

時短勤務制度やフレックスタイム制などの利用を検討してみましょう。また、職場によっては在宅勤務制度やリモートワーク制度を導入している場合もあります。これらの制度を積極的に活用できないか、仕事の時間・質・量などを調整できないか等上司や人事担当者に相談してみましょう。

子どもの生活リズムを整える

小学校入学前から早寝早起きの習慣を身につけることは、スムーズに小学校生活に移行する上で重要です。また、朝ごはんをしっかり食べるなど、健康的な生活習慣も大切でしょう。

子どもを信頼してある程度は任せる

子どもの成長を促すために、ある程度は子ども自身に任せることも大切です。朝の着替えや持ち物の準備、簡単な宿題や片付け、家の鍵の開け方閉め方、お留守番など、子どもが自分でできることを増やしていくことで、自信と自立心を育むことができます。その際、緊急時に備えてキッズ携帯などを持たせて連絡手段を確保しておくと安心でしょう。

両親などに相談してみる

近くに住んでいる両親や懇意にしている知り合いなど、子どもを見てもらったり預かってもらうこともできるかもしれません。困ったときは、人に頼ることも大切です。相手が困ったときに助けてあげるような関係を構築していくことも大切です。

保護者同士で情報交換をする

同じ小学校や学童に通う保護者同士で情報交換をすることは、小1の壁を乗り越える上で有効です。学校行事や宿題、持ち物など、日々の情報交換を通じて、お互いに助け合うことができます。

「宿題の〇〇が難しくて…」など、ちょっとした疑問や悩みを気軽に相談できる相手がいることは、保護者にとって心強いでしょう。

まとめ

小学校入学は、子どもと保護者の方にとって、次のステップに進む成長の機会です。小1の壁は、決して乗り越えられない壁ではありません。親子で力を合わせ、祖父母などの身近な人をはじめ、周りのサポートも積極的に活用しながら、親子いっしょになって充実した小学校生活を送ってください。