遺骨の正しい扱い方を徹底解説。

多様化する供養の形と選び方

人は亡くなった後、火葬場で火葬されます。その後に残されたお骨が「遺骨」です。火葬後、遺骨は骨壷という専用の容器に納められ、ご遺族のもとへ戻ります。かつてはお墓に納め、供養する方法が一般的でしたが、今ではたくさんの供養の方法があります。そこでこの記事では、遺骨の扱い方とさまざまな供養の方法をご紹介します。

まず知っておきたいこと:

遺骨の自宅安置と納骨のタイミング

遺骨を前にして疑問に思うのが「いつまでに、どう納骨すればいいのか」ということではないでしょうか。期限については、法律上の制限はありませんが、許可のない場所に遺骨を埋めたり捨てたりすることは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)違反となるので注意しましょう。

納骨のタイミングについては、四十九日法要までは埋葬せず、家に安置するのが一般的です。特に、新しくお墓を建てる場合は、完成までに数ヶ月かかるため、四十九日に間に合わない場合には、一周忌や三回忌、お盆やお彼岸などの節目に合わせて納骨するケースも見られます。ご家族の気持ちの整理がつくまで、焦らずに時期を考えても問題ありません。

遺骨の供養を全解説。

6つの選択肢をチェック

すでにお墓や納骨堂などを受け継いでいる場合はそこに遺骨を納めることができますが、最近ではさまざまな遺骨の供養の方法が出てきており、故人の意思や家族の価値観に合った供養方法を選ぶことができます。ここからは、代表的な6つの供養方法とそれぞれのメリットや注意点を解説します。

1 一般墓

〜お墓を代々受け継ぐ〜

最も一般的な墓地に遺骨を納める方法です。先祖代々受け継いでいくことはお墓の承継で、家族や親族の遺骨を一緒に納めることができます。

メリットとしては、親族や縁者がお参りする場所が明確なことや、先祖代々の遺骨と一緒に納められることが挙げられます。

デメリットや注意点としては、他の方法に比べて費用が高額になる傾向があります。また、お墓を維持・管理するための人が必要で、定期的にお墓の掃除やお墓参りをしなくてはいけません。

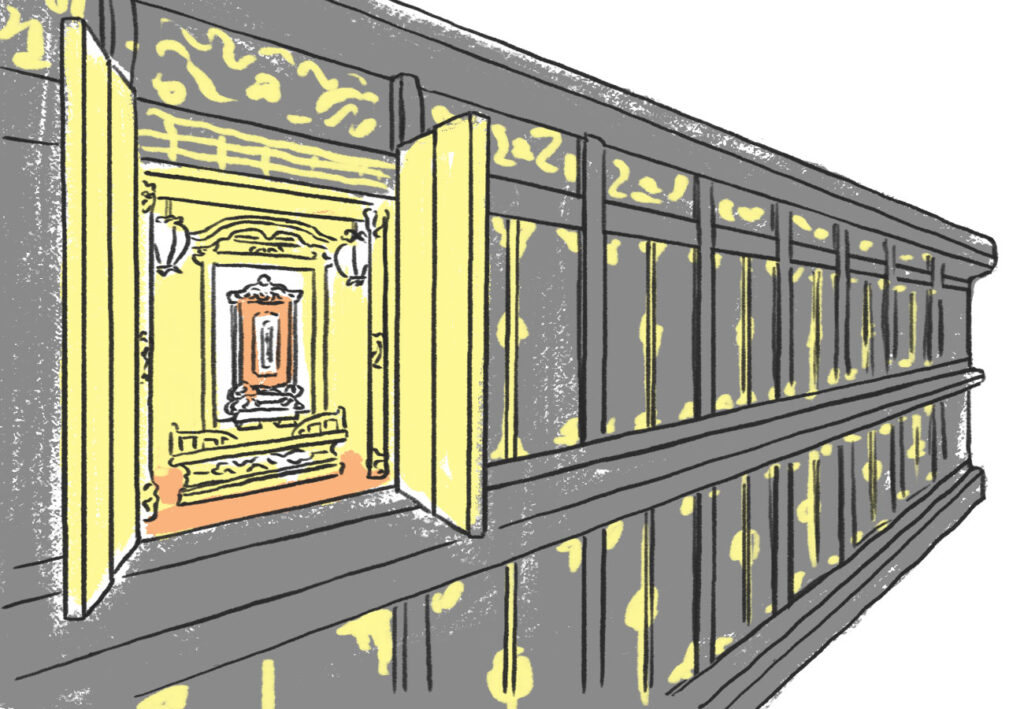

2 納骨堂

〜遺骨を納めるための専用スペース〜

建物の中にある、遺骨を納めるための専用スペースで、さまざまなタイプが存在します。例えば、扉付きのお壇が並んだコインロッカーのようなもの、上段が仏壇、下段に納骨スペースがある仏壇型、また、参拝ブースまで遺骨が自動搬送される自動搬送式タイプもあります。

駅の近くなどアクセスの良い場所にあることが多く、屋内施設のため天候を気にせず快適にお参りできるのがメリットです。また、掃除などの管理負担が少なく、一般墓に比べて費用を抑えられる場合が多いです。

注意点としては、安置期間が定められており期間が終わると他の人の遺骨と一緒に埋葬する合祀墓に移されるのが一般的なので確認しましょう。

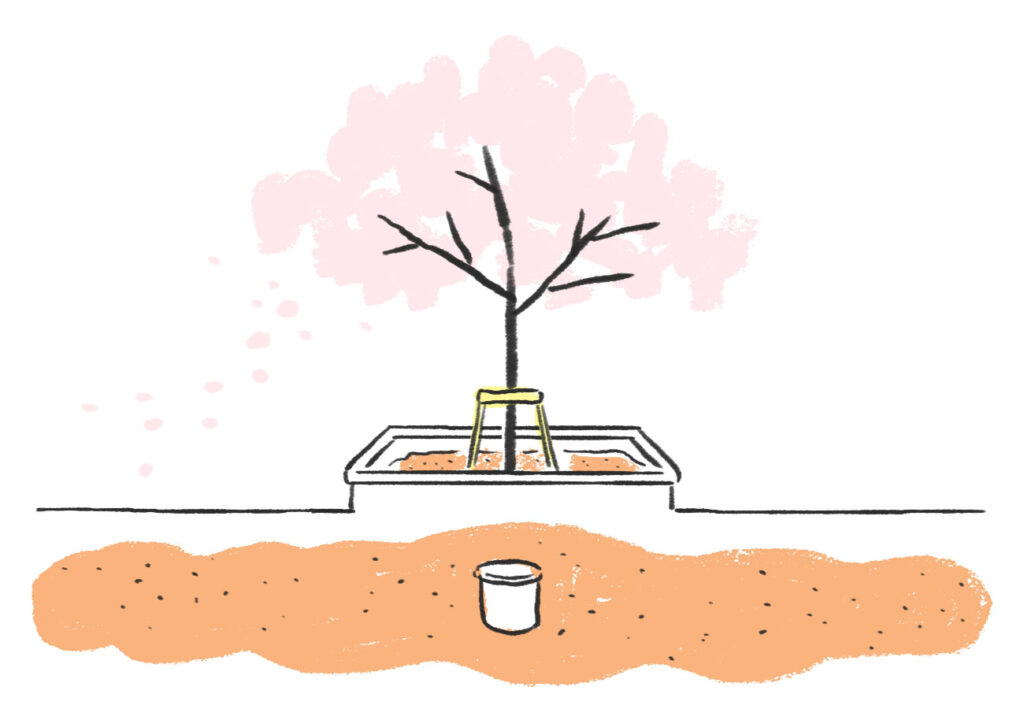

3 樹木葬

〜樹木を墓標として埋葬〜

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花をシンボルとして遺骨を埋葬する方法です。大きなシンボルツリーの周りに複数の遺骨を埋葬するタイプがあります。

「自然に還りたい」という故人や遺族の願いを叶えられる方法で、宗教や宗派を問わない場合がほとんどです。

デメリットとしては、遺骨を取り出すことができないので気をつけましょう。また、樹木や草花が中心となるため、季節によって景観が変わることも押さえておくと良いでしょう。

4 永代供養

〜承継者がいない不安に応える〜

寺院や霊園が永代にわたって遺骨の管理・供養を行ってくれる方法で、承継者がいない人や子孫に負担をかけたくないと考える人に選ばれています。「永代供養」は埋葬方法ではなく、供養の仕組みを指す言葉です。そのため、「永代供養付きの一般墓」「永代供養付きの納骨堂」「永代供養付きの樹木葬」のように使われます。

永代供養を選択すると、お墓の承継や管理の心配が必要なくなり、無縁仏になる心配がありません。

気をつける点としては、「永代」とは永久に個別で安置されるという意味ではない場合があり、個別安置の期間を確認する必要があります。個別安置期間後、合祀されると遺骨を個別に取り出すことはできないので注意しましょう。

5 散骨

〜雄大な自然に遺骨を還す〜

遺骨をパウダー状に粉骨し、海や山、空、宇宙などに撒いて自然に還す供養方法です。個人で行うと自治体が定めている条例に抵触する可能性があるため、専門業者に依頼するのが一般的です。

宗教的な形式にとらわれない、自由な形でお別れができるのが特徴で、お墓が必要ないため建立や維持管理の費用がかかりません。

デメリットとしては、一度撒いてしまうと遺骨は二度と手元に戻らないことです。また、親族の中には抵抗を感じる方もいる可能性があるため、全員の同意を得る方が良いでしょう。他にも、お墓のような「お参りの対象」がなくなるため、寂しさを感じる場合があるかもしれません。

6 手元供養

〜故人をいつも身近に感じる〜

お墓などに納骨せず、遺骨の全部または一部を自宅などに置いて供養する方法です。ミニ骨壷やデザイン性のあるオブジェに遺骨を納めてリビングに置いたり、遺骨を加工してペンダントや指輪、ダイヤモンドなどのアクセサリーにして身につけたりします。「分骨」をして、一部をお墓に納め、一部を手元に残すという人も増えています。

メリットとしては、故人を常に身近に感じることができる上、お墓参りに行く身体的・経済的な負担が少なくなることです。

注意点としては、特に遺骨の全てを手元に置く場合、親族の理解が得られにくいことがあります。また、自分が亡くなった後、その遺骨を誰が引き継ぐか、最終的に納骨をするかを決めておく必要もあります。他には、カビや劣化を防ぐために直射日光のあたらない風通しのよいところに保管しましょう。

まとめ

今回紹介したように、遺骨の供養方法は多様化しています。どの方法が一番良いという正解はありません。故人の生前の意思、家族や親族の想い、そして将来的な管理や費用など、さまざまな側面からじっくりと話し合うとともに、何よりも故人を尊う気持ちが大切です。