由来・お供え物・風習も徹底解説

【中秋の名月】

子どもと十五夜を楽しむアイデア!

秋の夜空に輝く美しい月を眺める「十五夜」。一年で最も美しいとされるこの満月を、子どもと一緒に見上げてみませんか。この記事では、十五夜の由来やお供え物の意味、そして家族で楽しめるアイデアをたっぷりご紹介します。

十五夜とは? その由来を紹介

十五夜は、秋の風物詩である「中秋の名月」を観賞しながら、その年の豊かな収穫に感謝をする行事です。

旧暦の7月から9月は「秋」にあたります。そして、8月は秋の真ん中であることから「中秋」と呼ばれます。特に旧暦8月15日の満月は、空が澄みわたって一年でもっとも明るく美しく見えることから「中秋の名月」と名付けられ、お月見をするようになったそうです。

今年の十五夜はいつ?

2025年の十五夜は10月6日(月)です。十五夜の日は旧暦8月15日の月を指すため、毎年変わります。新暦になってからは、太陽の動きが基準となったことや、月の満ち欠けの周期が一定ではないことから、中秋の名月が見られる日は毎年異なります。

ちなみに、十五夜が必ずしも満月とは限りません。月の満ち欠けの周期の関係で、十五夜の翌日や翌々日が満月になることもあります。

知っておきたい!

お供え物の意味や飾り方

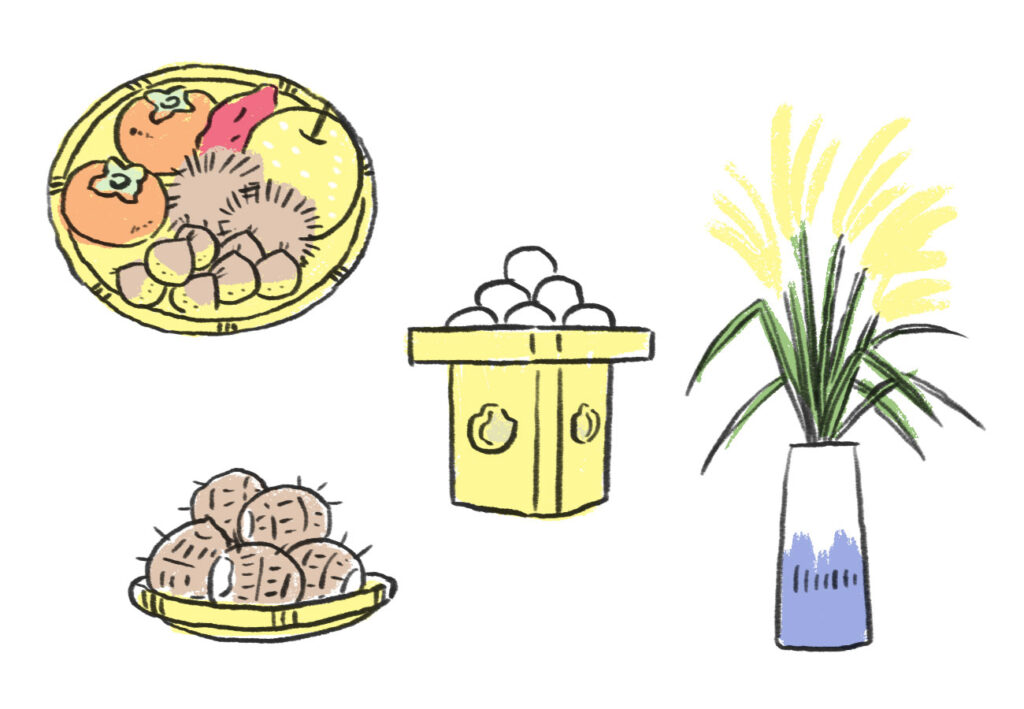

十五夜には、その年の秋の収穫期への感謝を込めて、月の神様に向けてさまざまなお供え物をします。それぞれに意味が込められているので、その由来を知るとより一層、お月見が楽しくなりますよ。

お月見団子

丸いお月様を表したお団子は、お月見に欠かせないお供え物です。この団子には、豊作への感謝や家族の健康や幸福を願う意味が込められています。お月見団子の数は、十五夜にちなんで15個をピラミッドのように供えるのが一般的です。

ススキ

お月見の際にお供えするススキは、稲穂の代わりだったといわれています。本来は、収穫への感謝の気持ちを込めて稲穂をお供えしていましたが、十五夜の時期にはまだ稲刈り前なので、稲穂が実っていないため稲穂に似ているススキを代用するようになりました。ススキには魔除けや、お月様から降りてくる神様の依り代(よりしろ)としての役割もあるとされています。

里芋・季節の野菜や果物などの農作物

十五夜は、ちょうど里芋などの芋類の収穫時期にあたるため、「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれます。里芋やサツマイモ、ぶどうなど、その季節に収穫できる農作物をお供えすることで、感謝の気持ちを伝えます。

お月見どろぼう

「お月見どろぼう」は、かつて日本各地の農村部で行われていた風習で、現在も残っている地域があります。これは、子どもたちがお月見のお供え物を盗んでも良いという行事です。お供え物を盗んだ子どもは、お月様の代わりに食べ物をいただく使者とみなされ、盗まれた家は豊作になると信じられています。

子どもと楽しむ十五夜のアイデア

十五夜は、子どもたちに日本の伝統行事を伝える良い機会です。ここからは、親子で一緒に楽しめる十五夜のアイデアをご紹介します。

お月見団子を手作りしてみよう

白玉粉を使えば、お子さんと一緒に簡単に作ることができます。白玉粉に水を少しずつ加えて耳たぶくらいの固さになったら、丸めてお湯で茹でるだけ。粘土遊びのような感覚で、お子さんも夢中になってくれるはずです。

お月見飾りを工作しよう

ススキを飾るのも風情がありますが、オリジナルの飾り付けをするのも楽しいものです。折り紙や画用紙を使って、満月やウサギ、お団子を作ってみましょう。完成した飾りを窓辺に飾れば、お月見ムードが盛り上がります。

お月見ごはんを楽しもう

十五夜の夜は、少し特別感のある食事を用意すると、さらに思い出深い時間になるはずです。例えば、ご飯をウサギの形にしたり、チーズや海苔で顔を作ったりするだけで、一気に可愛らしくなります。

また、月に似せたまんまるのメニューを作っても良いでしょう。ハンバーグやオムライスをまん丸にしたり、かぼちゃのポタージュを作るのもおすすめです。

月を観察しよう

十五夜の一番の楽しみは、やはりお月様をじっくり眺めることです。窓から空を見上げて、月の形や模様を観察してみましょう。「ウサギさんがお餅つきをしているみたいだね」など、想像を膨らませて話すのも楽しいですね。図鑑やアプリを使って月の満ち欠けや星座について調べるのも良いでしょう。

十三夜(じゅうさんや)や十日夜(とおかんや)のことも知っておこう

十五夜は「中秋の名月」として有名ですが、実はこの他にもお月見の風習があります。十五夜と合わせて知っておきたいのが「三月見」と呼ばれる風習です。

十三夜(じゅうさんや)

十三夜は、十五夜のおよそ1ヶ月後、旧暦9月13日のお月見です。こちらは日本独自の風習で、8月15日夜の十五夜につづく月といおうことで「後(のち)の月」とおいう呼び名があります。ほかにもちょうど栗や豆の収穫時期にあたることから、別名「栗名月(くりめいげつ)」や「豆名月(まめめいげつ)」とも呼ばれています。

十日夜(とおかんや)

旧暦10月10日の夜は十日夜と呼ばれ、田の神様が山へ帰る日とされています。この日も、十五夜や十三夜と同じようにお月様を眺め、稲の収穫に感謝する風習があります。地域によっては、田の神様に感謝を示すための儀式として「かかしあげ」が行われました。これは、田んで稲を守ってくれたかかし(案山子)に感謝を込めて、お供え物をしたり、かかしにお月見をさせてあげたりする風習です。

まとめ

十五夜は、一年で最も美しいとされる月を眺める特別な時間です。この機会に、秋の豊かな恵みに感謝しながら、子どもと十五夜の準備をして、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。